Fabriquer une céramique de façon artisanale nécessite temps et humilité. Parfois aussi un peu de renoncement et beaucoup d’humilité. Si La sagesse du potier, texte de Jean Girel*, compte parmi les références en la matière, ça n’est pas pour rien.

« J’ai choisi la céramique comme un instrument de découverte de la réalité. Et comme je suis fasciné par cette découverte, émerveillé par la vérité de la réalité, j’essaie de donner une forme communicable à cet émerveillement.

La poterie, dans sa nudité, dans son vide, dans son format à l’échelle de l’œil et de la main, m’apparait comme le moyen le plus pur de parvenir à cette fin ».

Le néophyte n’imagine pas forcément que plusieurs temps son nécessaires à la fabrication d’une céramique et qu’entre l’idée et l’objet final, il ne pourra pas se passer moins d’une semaine (dans le meilleur des cas et avec une météo favorable au séchage !) et une bonne dizaine d’étapes.

Les étapes de fabrication d’un objet céramique

- Préparation de la terre : avant de tourner ou modeler, il faut pétrir la terre. Personnellement, j’utilise la méthode dite « en tête de bélier » (c’est la plus courante, et puis je ne maîtrise pas celle dite du coquillage ;-). Cela permet de compresser les particules entre elles, d’enlever l’excédent d’eau, d’homogénéiser la texture de la terre, éventuellement détecter et retirer de petits corps étrangers prisonniers et éliminer les bulles d’air, qui compliquent le centrage de la terre et peuvent contribuer aux fissures.

2. Tournage : placer le trusquin pour respecter des côtes et produire des objets les plus semblables possibles (mais ça n’est pas obligatoire ! Certain.e.s savent tourner sans de manière régulière, moi j’ai appris avec et trouve ça plus simple). Il peut cependant y avoir de petites variations entre deux pièces et c’est là toute la beauté de l’artisanat !

3. Séchage 1 : après tournage et avant le garnissage, la pièce doit sécher un peu et atteindre la « texture cuir » (rigide mais encore souple) pour supporter des manipulations. En fonction des conditions météo et de la taille de la pièce d’argile, cette étape peut prendre de 1 jour à plusieurs semaines !

4. Décor sur cru : si l’on choisit de faire un décor sur terre cru (à l’engobe, au sgraffito, Mishima par exemple), c’est à ce moment-là également que ça se passe, à texture cuir également (même si dans le cas de l’engobe, ça peut aussi se faire sur terre sèche).

5. Tournassage : si la pièce nécessite d’être tournassée, c’est à ce moment-là également que ça se passe.

6. Garnissage / Assemblage : c’est encore à cette étape de « texture cuir » de la terre que l’on ajoute des anses ou un bec. C’est aussi le moment pour le pastillage (collage d’éléments rapportés, comme les bas-reliefs).

7. Séchage 2 : avant de partir en cuisson, la pièce doit sécher de façon à perdre complètement son eau de constitution et ainsi éviter la casse. cette étape peut prendre de 1 jour à plusieurs semaines !

8. Cuisson 1 : pour de l’argile cuisant à haute température, comme le grès ou la porcelaine, cette 1ère cuisson s’appelle « dégourdi » et se fait entre 950 et 1 000°C (on parle de cuisson « biscuit » pour les terres de basse température comme la faience). À ce stade, la terre reste poreuse (et peut ainsi absorber l’émail) et change de couleur une 1ère fois.

9. Émaillage : c’est le moment du choix des couleurs et du décor des pièces avec la pose ou le bain d’émail. Il peut se faire de diverses façons : au trempé (les pièces sont plongées dans le bain d’émail), par aspersion (les pièces sont « arrosées » d’émail, mécaniquement (filet d’émail) ou manuellement à l’aide (à l’aide d’une louche ou d’un pichet), par pulvérisation (pistolet ou robot – assure finesse et régularité), par poudrage (on saupoudre les pièces d’émail en poudre), au pinceau.

10. Cuisson 2 : pour des terres haute température (ce qui est le cas des terres que j’utilise), elle se fait à 1250 et 1 300°C et assure par fusion la solidité et l’imperméabilité de la pièce. C’est aussi à ce moment que les minéraux présents dans l’émail vont se vitrifier. La pièce change de couleur une 2nde fois.

11. Sortie du four : après 12h de cuisson puis 12h de refroidissement (+/-) vient enfin le moment où ouvrir la porte du four devient possible. À la patience succède ainsi l’émerveillement (parfois aussi la déception car on peut faire face à de la casse ou à des émaux qui n’auraient pas tenu leurs promesses). C’est aussi à ce moment que je contrôle les pièces et met de côté celles présentant des petits défauts et que vous retrouverez dans « les imparfait.e.s » (faire lien hypertexte).

Vous souhaitez en savoir plus sur ces étapes ?

Retrouver une sélection de définitions sur le lexique dédié !

* Jean Girel

Né en 1947, Jean Girel apprend la poterie dès l’âge de quatorze ans chez un potier de tradition. Des études aux beaux-arts de Mâcon, puis une licence d’arts plastiques à Paris, le conduisent à être d’abord peintre et professeur d’arts plastiques.

La découverte de la céramique Song lui révèle l’évidence de sa vocation ; il décide alors de se consacrer exclusivement à la céramique à partir de 1975.

Synthèse entre le savoir-faire occidental et l’immense tradition de la céramique d’Extrême-Orient, sa création passe par l’élaboration de recettes de pâtes et d’émaux, de protocoles de cuisson, l’invention d’outils et d’instruments au fur et à mesure de ses exigences. Le four qu’il utilise aujourd’hui dans son atelier près de Cluny est le 17ème conçu et construit pour son usage personnel.

Consultant en matière de techniques et d’innovations auprès de différentes unités de production en France et à l’étranger, Jean Girel écrit sur la céramique depuis 1970.

Ses œuvres, acquises par des amateurs et collectionneurs éclairés, sont également présentes dans de nombreux musées de céramique et d’art contemporain, en France et à l’étranger.

Son savoir-faire exceptionnel et sa volonté de transmettre sa passion lui valent d’être nommé Maître d’Art en juin 2000 (Maître d’art est un titre propre à la France. Il est décerné à vie par le ministre de la Culture français à des professionnels des métiers d’arts qui possèdent un savoir-faire rare et souhaitent transmettre leurs connaissances).

Jean Girel est inscrit sur l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture (vise à répertorier des pratiques vivantes grâce à l’aide de communautés, de groupes et d’individus).

La transmission de ses savoirs est également très importante pour lui. Ainsi il donne sur simple demande les plans du four à bois nouvelle génération qu’il a conçu, le « Girel 3E » (pour Économique, Écologique, Ergonomique).

Également mis à disposition gracieusement Les pionniers du four Girel 3 E, film documentaire de 40’réalisé par Yannick Coutheron et qui retrace l’aventure d’un collectif de céramistes qui se lance dans la construction de ce four pour le faire essaimer parmi leurs pairs qui se questionnent sur l’empreinte écologique de leurs pratiques et sont à la recherche de solutions techniques et respectueuses de l’environnement.

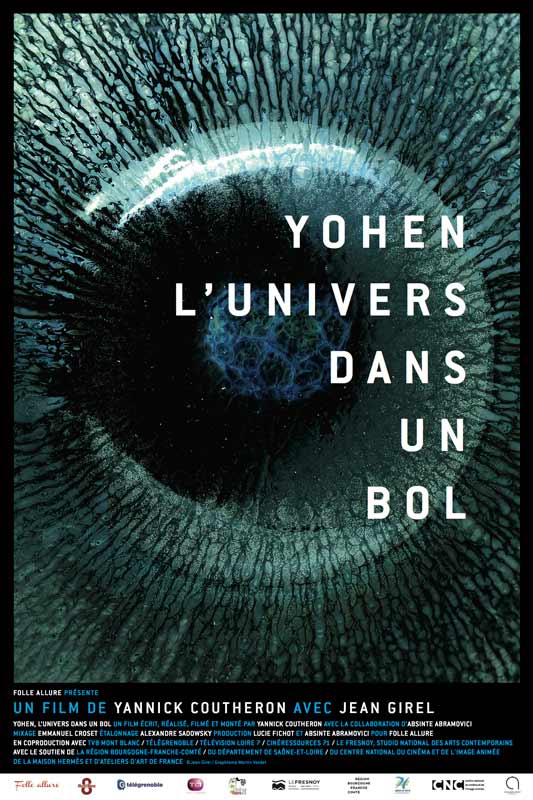

À voir également du même réalisateur, Yohen, l’univers dans un bol, magnifique portrait sensible du céramiste qu’il suit dans sa quête du mystère encore intact des magnifiques bols « Yohen Tenmoku » et de leurs singulière irisations, dont il ne reste plus que trois pièces dans le monde…