Lexique

L’apprentissage de la céramique m’a ouvert tout un champ lexical nouveau et fascinant.

Il faut dire que j’aime comprendre du mieux possible un univers pour l’appréhender pleinement et j’ai eu envie de le partager ici un peu de ce monde singulier, au travers la sélection non exhaustive de quelques-uns de ses mots.

Le tesson (qu’il soit en faïence, grès ou porcelaine) et l’émail possèdent chacun un coefficient de dilatation qui leur est propre. Un mauvais accord entre leurs coefficients respectifs provoque généralement un tressaillage ou un écaillage. Il est donc important de respecter l’accord pâte céramique / émail (si on utilise des émaux prêt à l’emploi et que l’on achète sa terre chez un fournisseur, il suffit de lire les étiquettes et/ou de demander le fiche technique).

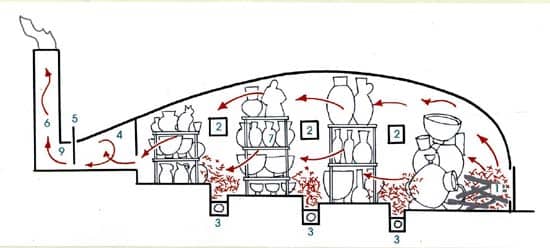

Foyer placé à la base d’un four. Dans un four à combustible (bois ou charbon), cette ouverture permet d’alimenter le feu et de produire la chaleur nécessaire à la cuisson des céramiques. Vous pouvez en voir un à Limoges, au musée des Casseaux @fourdescasseaux ou encore à l’incroyable Musée Adrien Dubouché où se trouve une maquette représentant un four à combustible de la manufacture de Sèvres (photo).

Se dit d’une céramique à usage alimentaire. Dans ce cas, elle se doit de respecter la règlementation sanitaire en vigueur, notamment celle relative à la toxicité des émaux. Il existe des formations dans le domaine, comme par exemple celles proposées par l’artiste et enseignante Joelle Swanet.

Le terme argile désigne de très fines particules de matière arrachées aux roches par l’érosion. Au contact de l’eau, certaines particules de feldspath vont se transformer chimiquement en feuillets d’argile. Les feuillets et autres matériaux sont ensuite entraînés par l’eau qui ruisselle sur les pentes de la roche et l’eau des fleuves, jusqu’à l’océan.

Pendant des millions d’années, les feuillets d’argile se sont déposés au fond de l’océan, formant des couches de plus de centaines de mètres de hauteur, qui aujourd’hui servent toujours aux potier.e.s et sont accessibles en raison du niveau des mers qui a beaucoup baissé.

Cela étant parfois l’argile ne voyage pas et reste sur place.

L’argile autodurcissante est une argile qui sèche à l’air libre et ne nécessite pas de cuisson (contrairement aux argiles classiques, qui nécessitent deux cuissons). Ce phénomène est possible grâce à l’incorporation d’un liant (souvent de la résine) à cette pâte céramique. Elle peut s’avérer pratique pour certains projets ou des ateliers créatifs mais ne pourra pas être utilisée pour un usage alimentaire.

L’artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir particulier et hors contexte industriel de masse : l’artisan assure en général tous les stades de sa transformation, de prestation de services et leur commercialisation.

Une liste établie par décret en Conseil d’État référence le « travail du verre et des céramiques » dans la catégorie « Fabrication ». Le processus de fabrication est évidemment plus long et plus coûteux qu’une production à la chaîne. Il est aussi unique.

Le métier d’art se caractérise par quatre critères cumulatifs :

- La maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire complexes en vue de la transformation de la matière ;

- Les œuvres réalisées nécessitent un apport artistique et portent l’empreinte de leur créateur et de l’atelier dont elles sont issues ;

- Les œuvres sont réalisées dans leur intégralité à l’unité, en pièces uniques ou en petites séries ;

- Les œuvres sont par nature durables.

L’étymologie du terme « atelier » proviendrait du mot latin « astella », qui désigne un copeau de bois. On relève l’usage du mot dans la langue française dès le début du XIVe siècle : il désigne le lieu où sont amassés les éclats de bois du charpentier. Les siècles suivants, l’orthographe et la signification fluctuent jusqu’à la définition qu’en fait Trévoux dans son Dictionnaire de 1773 : « Le lieu aussi bien que l’ensemble des ouvriers groupés dans ce lieu où l’on travaille sous un même maître ».

L’atelier est l’espace où la matière se transforme, un lieu où la nature passe dans la culture. À la sortie de l’atelier en effet, le bois, la pierre, le métal ou la terre sont devenus objets d’usage, à valeur esthétique et, parfois rétrospectivement, culturelle.

Mais l’atelier, ce n’est pas qu’un lieu de transformation, c’est aussi un espace où se tissent et s’organisent des liens, le lieu où je vous accueillerai avec joie pour les initiations, stages et cours !

Dispositifs dévolus à la pratique artistique, le plus souvent en groupe. Dans les univers de la poterie et de la céramique, il peut s’agir d’ateliers de tournage ou de modelage par exemple. On parle aussi de cours ou de stages.

Chez MUSARDE, on entend par atelier différents moments dans le temps et qui additionnés permettent d’aller au bout d’un processus. Par exemple, 3 rencontres de 2h30 chacune font un atelier qui permet la réalisation d’un ou deux objets dans leur intégralité (tournage et/ou modelage, tournassage, émaillage).

Un atelier de 10 ou 20 séances permettra d’expérimenter et d’approfondir différente techniques.

Ateliers d’Art de France fédère plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art, ainsi que 125 associations, à travers l’Hexagone.

Syndicat professionnel représentatif des métiers d’art, sa vocation est la valorisation, la représentation, la défense et le développement économique des ateliers d’art. Profondément investi dans les champs éducatif, culturel et social, Ateliers d’Art de France déploie des actions phares pour la structuration et le rayonnement du secteur des métiers d’art, en France et à l’international.

Mélange de terre et d’eau. Fluide, elle est utilisée comme « colle » pour assembler différentes parties d’une pièce (comme la anse d’une tasse ou le bec d’une théière). On utilisera alors la même terre que celle utilisée pour façonner l’objet, de façon à ne pas voir de traces d’assemblage et optimiser la prise (des coefficients de dilatations différents pourraient entacher l’efficacité de l’accroche).

Elle peut aussi servir pour des réparations avant cuisson. Très fluide, elle sera utilisée pour des pièces réalisées par coulage.

Se dit de la cuisson des pâtes céramiques que sont les faïences. La 1ère cuisson, appelée biscuit, se fait à une température plus élevée (entre 1 000 et 1 100°C) que la 2ème cuisson (entre 950 et 1 000°C). Elles ne supportent pas les hautes températures et fondent à plus de 1 100°C. Les tessons restent poreux même sous une couche d’émail (contrairement aux terres dites de haute températures que sont le grès et la porcelaine, dont le tesson fusionne avec l’émail lors de la 2ème cuisson, rendant ainsi la pièce imperméable).

Procédé qui permet de recycler la terre et notamment d’en évacuer du mieux possible les bulles d’air emprisonnées dans la terre (bulles d’air responsables des décentrages de la terre sur le tour) en la battant, comme son nom l’indique. C’est aussi ce procédé qui permet d’obtenir une pâte céramique à bonne consistance pour la travailler. C’est assez physique, mais ça vide l’esprit ! 😉

Un exemple ici.

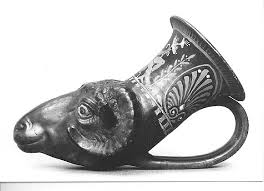

Il s’agit du nom donné à une technique de pétrissage de la terre en raison de la forme en « tête de bélier » qu’elle prend lors de cette opération. Malaxer la terre permet de compresser les particules entre elles, d’enlever l’excédent d’eau, d’homogénéiser la texture de la terre, éventuellement détecter et retirer de petits corps étrangers prisonniers et éliminer les bulles d’air, qui compliquent le centrage de la terre et peuvent contribuer aux fissures.

On parle de « biscuit » pour les 1ères cuissons des faïences dures et du vitreous, à +/- entre 1 000 1 100°C. Cette cuisson consiste à enlever l’eau de constitution de la pâte afin de lui donner la solidité nécessaire, notamment pour l’émaillage et/ou la décoration. La 2ème cuisson pour l’émail sera ensuite cuit à plus basse température, +/- entre 960 et 980°C. Pour les grès et porcelaine, cuits à haute température, la 1ère cuisson est appelée « dégourdi ».

Elles sont les ennemies des céramistes. En effet, au tournage une bulle d’air présente dans la terre empêchera de tourner « rond » et de monter des parois régulières et homogènes. De plus, que ce soit au tournage ou au modelage, une bulle d’air emprisonnée pourra provoquer des fissures ou un éclatement en cuisson. C’est pour cela notamment qu’il est important de bien préparer sa terre et de la pétrir avant de la travailler !

Méthode de façonnage qui consiste à placer de la pâte céramique sous forme de balle ou de galette plate sur, ou dans un moule placé sur une tête de tour en rotation. La forme de cette tête de tour donne une des faces de la pièce, l’autre

étant donnée par un calibre ou tête roller. Ce procédé est limité aux pièces de révolution.

Les CCI accompagnent entreprises et particuliers dans leurs projets de création, de reprise, de formation, de financement et bien d’autres.

La cendre de matières organiques (notamment de bois) peut être utilisée dans la composition de recettes pour la fabrication d’émaux. On peut les fabriquer soi-même et c’est une bonne manière de créer des émaux originaux et singuliers. Attention toutefois, la cendre étant une matière fondante, les recettes doivent être testées avec précaution ! On peut aussi en acheter déjà préparées et testées.

Le centrage est une des étapes essentielles du tournage.

Dans « L’argile partagée, maîtres mots de la créativité accompagnée », publié aux éditions Ateliers d’Art de France, cette notion est ainsi définie : « Être « centré » c’est « être là », hors de toute tension et de toute distraction. L’homme porte en lui cet état d’équilibre dont la perception n’est pas immédiate mais qu’il a la capacité de rejoindre.

C’est la grande expérience du tournage : l’acte de percevoir et communiquer son propre centre à la terre tournée.

C’est du ventre que le tourneur tire son énergie. »

Le but du centrage est de faire tourner la balle de terre au milieu de façon régulière. Une terre bien centrée permet de monter des parois stables, d’épaisseurs et de hauteurs égales. C’est la partie la plus difficile et ingrate du tournage, mais elle est essentielle. Les clefs sont la pratique et la persévérance (et pas d’inquiétude, ça vient, même si ça peut mettre des mois à venir, parfois même s’évaporer momentanément).

La céramique est le 1er art du feu. Du grec « Kéramos », qui signifie « argile », la céramique est un terme générique qui désigne l’art de cuire l’argile, après l’avoir façonnée. Ce mot fait référence à l’ensemble des objets fabriqués en argile cuite, quelles que soient les techniques utilisées.

La céramique englobe toutes les pièces crées à base de terre, qu’elles soient décoratives ou utilitaires et qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson. Le matériau peut être le grès, la porcelaine ou la faïence.

La poterie est de la céramique, mais la céramique n’est pas forcément de la poterie !

Le ou la céramiste est un artisan. Il ou elle transforme la pâte molle et crue en objet dur et inaltérable (en terre cuite, faïence, grès ou porcelaine). Il ou elle prépare les terres et les travaille par modelage, tournage ou moulage. Il ou elle surveille aussi le séchage et réalise la cuisson et les décors (engobes, émaux, etc). C’est un processus long et patient, qui nécessite un savoir-faire unique.

La céramologie est une science annexe à l’archéologie dont l’objet est d’étudier les objets en terre cuite regroupés sous le terme de céramiques. Elle concerne toutes les périodes chronologiques, depuis la Préhistoire jusqu’au XXIe siècle. En Europe, la 1ère figurine permettant de dater l’apparition de la céramique est la Vénus de Dolní Věstonice (30 000 ans avant J.C.). Et je dois dire que c’est assez fascinant !

Les chamottes sont des argiles qui ont déjà été cuites puis ont broyées avant d’être incorporées dans la pâte céramique. Les chamottes peuvent avoir un grain plus ou moins gros et apportent dans tous les cas une structure stable à la pâte. Pour cela, elles sont recommandées dans le façonnage de grosses pièces. C’est une matière dite « dégraissante ». Au-delà de l’aspect pratique, elles confèrent également une esthétique singulière aux pièces.

La première mission des chambres de métiers et de l’artisanat est d’agir pour que la place de l’artisanat soit reconnue. Cette reconnaissance doit être obtenue au niveau local, national et européen. Accompagner et pérenniser les entreprises artisanales, en les aidant à concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et leur outil de production est la mission du réseau des CMA.

MUSARDE bénéficie d’un accompagnement singulier de la part de la CMA Gironde en tant que « Pépin » de la pépinière d’artisans dédiée au métiers d’art située à Bordeaux quartier Sainte-Croix.

Depuis sa fondation en 1999, le Collectif National des Céramistes regroupe environ 700 ateliers au sein de 16 associations représentées par 50 délégués qui composent son Conseil d’Administration.

Cette Union Nationale des Associations de Potiers et Céramistes Professionnels a pour objet de :

- Défendre et de soutenir les adhérents des associations membres exerçant en Très Petits Ateliers d’Art,

- Coordonner les actions communes des Associations pour la promotion de la céramique et le développement des ateliers,

- Représenter la profession, aux côtés des Associations, auprès des pouvoirs publics et autres institutions, dans la mesure des mandats donnés par l’Assemblée Générale.

- Participer aux réflexions et travaux permettant d’aboutir à la création et à l’évolution d’un statut spécifique des métiers d’Art (en collaboration avec les Ateliers d’Art de France et les autres représentations des Métiers d’Art au niveau national et européen),

- Faire des propositions concernant la formation aux métiers de la terre, et de participer à toute action en matière de soutien en faveur de ces métiers (en particulier avec les Ateliers d’Art de France et les autres représentations des métiers de la céramique au niveau national et international),

- Participer directement à la gestion de Terre de Solidarité ; Fonds National de Solidarité et réseau d’entraide humaine et matérielle.

La notion de coefficient de dilatation est essentielle en céramique dès lors que l’on émaille ses pièces.

En effet, chaque terre possède un coefficient de dilatation qui lui est propre, tout comme chaque émail en possède un. Afin d’éviter les problèmes de tressaillage ou d’écaillage, il faut s’assurer de la compatibilité du coefficient de dilatation de la pâte céramique ET de l’émail que l’on souhaite utiliser.

En effet, un coefficient de dilatation de l’émail supérieur à celui de la pâte céramique provoquera très probablement un phénomène de tressaillage (réseau de petites fentes dans l’émail), alors qu’un coefficient de dilatation de l’émail inférieur à celui de la pâte céramique provoquera un phénomène d’écaillage (émail qui se soulève).

Les colombins permettent des créer des pièces selon la méthode du colombinage. On réalise alors de petits boudins réguliers que l’on va empiler, assembler, de façon à créer une pièce modelée. C’est une technique ancestrale, utilisée depuis la Préhistoire. Très accessible, elle est souvent associée à des pratiques enfantines; elle permet cependant de fabriquer des pièces aux formes libres, organiques et infinies. Une maîtrise affutée permettra aussi de créer des formes régulières et géométriques.

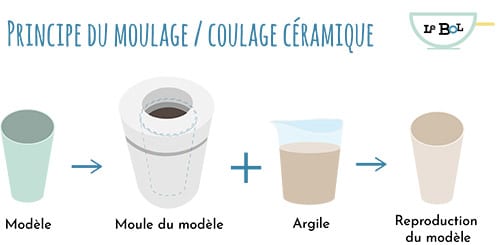

Méthode de façonnage réalisée à partir de pâte céramique liquide, appelée barbotine de coulage, généralement

constituée d’argiles, de défloculants (pour permettre une viscosité faible, qui permet que la barbotine coule facilement) et d’eau dans des proportions précises. Il faut en effet que la barbotine de coulage respecte une certaine densité (élevée), viscosité (faible) et thixotropie (propriété physique qui doit assurer une certaine fluidité).

Cette méthode nécessite l’utilisation de moules en plâtre dits « moules de production », obtenus après avoir réalisé au préalable un « faux-moule » puis un « moule-mère ».

Il existe plusieurs méthodes de coulage : à ciel ouvert (pour des pièces creuses et simples, comme sur le schéma ci-dessous), entre deux plâtres (pour des pièces pleines) ou mixte (associant ces deux méthodes).

De nombreux paramètres entrent dans son calcul : temps de création (croquis, prototypes), temps de fabrication, matières 1ères (argile, engobes, émaux), 2 cuissons d’une dizaines d’heures chacune (dégourdi puis émail), charges fixes (loyer, électricité, amortissement du crédit, abonnement internet), amortissement du matériel, cotisations URSAFF (12,3 % pour la vente de marchandises, 21,2% pour les prestations de services – cours), communication (réseaux, photos), préparation et envois postaux.

Il s’agit d’une des étapes de séchage de la céramique, celle où la terre est encore humide mais ne se déforme plus lorsqu’on la touche. C’est aussi le moment où l’on peut procéder aux assemblages (anses, bec, décors en pastillage) grâce à la technique du rayure + barbotine et éventuellement un colombin pour consolider l’assemblage !

En céramique, lorsqu’un produit passe en cuisson, il perd des gaz par dissociation de ses composés (déshydratation, décarbonatation, etc…). Des corps vont alors fondre et former des liants vitreux. Ceux-ci vont durcir le produit au refroidissement ou former des cristaux, d’autres vont se combiner et former de nouveaux composés, etc… Toutes ces modifications vont s’effectuer selon un processus propre aux produits mis en présence, à la température atteinte et à la vitesse d’échauffement. Pour approfondir la question, voir le site Smart 2000.

La cuisson dite en « oxydation » ou « oxydante » concerne une atmosphère constituée d’air en partie ou en totalité. Cette atmosphère gazeuse contient donc de l’oxygène libre. La cuisson oxydante peut avoir lieu pendant toute la durée du cycle de cuisson. Cette cuisson se fait généralement dans un four électrique.

Lorsqu’on parle de « cuisson en réduction » lorsque l’oxygène manque à un moment particulier de la cuisson, mais pas pendant la totalité de celle-ci. La phase de cuisson réductrice ne représente donc qu’une partie du cycle de cuisson qui s’effectue pour le reste en oxydation. Elle s’opère en général vers la fin de la montée en température et au refroidissement. Le combustible « retire » l’oxygène dans l’enceinte du four et le met en pression. Le feu va alors chercher l’oxygène dans la terre te dans l’émail. En allant chercher ces molécules, la composition chimique change en même temps que la couleur de la terre et des émaux. Cette cuisson ne peut opérer que dans un four à bois.

Une atmosphère est « neutre » lorsque le manque d’air est nul et qu’il n’y a pas d’excédent d’oxygène. Il n’y a pas de flamme, pas de courant d’air et pas d’apport en oxygène. Ce type d’atmosphère est cependant théorique, car dans la réalité il est très rare d’arriver à réaliser une combustion dans ces conditions, car même dans un four électrique où la chaleur est produite sans faire appel à une combustion, le peu d’air qui y est contenu contient près de 21% d’oxygène, ce qui est beaucoup plus dans que la plus riche des atmosphères de combustions oxydantes (à moins de consommer cet oxygène avec la combustion de matières organique et que le four soit fermé de façon à être étanche). Ce type de cuisson ne peut se faire que dans un four électrique.

Il permet l’élimination de l’eau colloïdale et de l’eau d’interposition et se fait lors de la 1ère cuisson. C’est une phase délicate qui doit se passer en douceur pour éviter le la casse. Pour cela, la montée en température dans le four se fait généralement par 5O°C par heure jusqu’à atteindre 105-110°C.

On parle de « dégourdi » pour les 1ères cuissons des grès et des porcelaines, cuites à environ 980°C. Cette cuisson consiste à enlever l’eau de constitution de la pâte afin de lui donner la solidité nécessaire, notamment pour l’émaillage et/ou la décoration. La 2ème cuisson se fera ensuite à environ 1280°C. Pour les faïences, la 1ère cuisson est appelée « biscuit ».

La DGCCRF est une administration française relevant du ministère de l’Économie. Dans le domaine de la terre, elle est notamment particulièrement vigilante sur les céramiques destinées au contact alimentaire : « Les objets en céramique (terre cuite, grès, porcelaine, etc.), peuvent être vitrifiés à l’aide d’une glaçure qui les durcit, les imperméabilise ou les décore. Les composantes de cet émail sont susceptibles de contenir des atomes de métaux lourds (tels que le plomb ou le cadmium) ou d’autres métaux (cobalt, aluminium, etc.). Ces composants, qui sont toxiques pour l’organisme, sont susceptibles de migrer dans les aliments, notamment acides. La réglementation fixe des limites de migration pour le cadmium et le plomb dans les objets en céramique. Les contrôles s’appuient sur des seuils de sécurité pour l’aluminium, le cobalt et l’arsenic afin de vérifier l’inertie chimique des objets en céramique, en verre ou en ardoise. »

Chez MUSARDE, vous ne trouverez aucun de ces composants (et donc pas de bleu, obtenu avec du cobalt, qui par ailleurs est extrait en RDC dans des conditions déplorables en exploitant des enfants notamment).

La Dolomie est une roche sédimentaire carbonatée d’origine marine, riche en calcium, en magnésium et en oligo-éléments. C’est aussi une des matières fondantes permettant la fusibilité de la pâte céramique. Elle peut être utilisée soit directement dans la masse de la pâte (grès, porcelaine, vitreous), soit ajoutée dans la barbotine pour faciliter la soudure de contact entre deux éléments. Elle peut également être utilisée dans les recettes d’émail.

L’écaillage est un phénomène/problème qui se manifeste sous forme de « soulèvement » de l’émail. Il apparait lorsque le coefficient de dilatation de l’émail est inférieur à celui de la pâte céramique utilisée.

L’accord du coefficient de dilatation entre la pâte céramique et l’émail est donc essentiel si l’on souhaite éviter ce phénomène (qui par ailleurs peut être recherché pour des raisons esthétiques).

Parfois aussi appelé glaçure ou couverte. L’émail se pose généralement sur une pièce cuite une 1ère fois (il existe néanmoins des monocuissons, auquel cas l’émail est posé sur terre crue mais sèche, ce qui rend l’opération plus périlleuse) permet de supprimer la porosité du tesson, d’apporter un élément de décor ou encore de faciliter l’utilisation et le nettoyage. C’est notamment l’émail (mais pas tous !) qui permettra de donner aux pièces un usage alimentaire.

Les émaux sont composés de 3 composants principaux : oxydes basiques (qui sont les fondants et apportent la couleur), oxydes amphotères (qui sont stabilisants, augmentent la viscosité de l’émail et permettent une fusion lente de l’émail en créant un palier de vitrification), oxydes acides (formateurs de verre et responsables de la dureté de l’émail).

Les pièces sont empilées les unes sur les autres, sans matériel d’enfournement. Ce mode d’enfournement n’est donc possible que pour la 1ère cuisson (biscuit ou dégourdi) puisque lors de la 2ème cuisson d’émail pour la vitrification, les pièces ne doivent pas se toucher sous peine de fusionner entre elles.

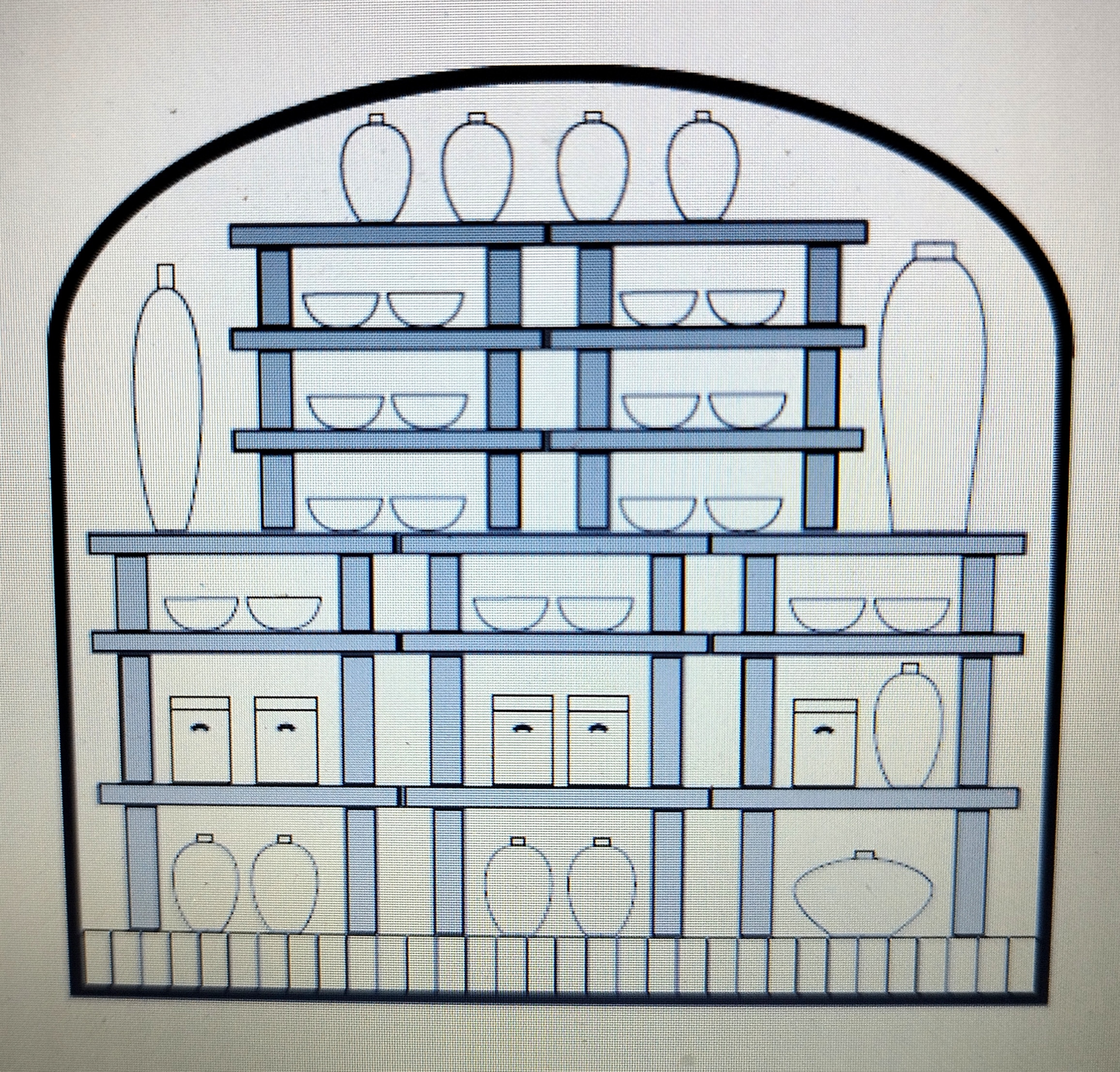

Les pièces sont enfournées sur une série d’étages, formés à l’aide de matériel d’enfournement : plaques réfractaires et piliers, plus ou moins hauts, en fonction de la taille des pièces. Lorsque l’on cuit des pièces émaillées, ces dernières doivent impérativement être désémaillées sur la surface qui touche les plaques réfractaires sous peine de les voir se coller à celles-ci !

Les pièces à cuire sont placées dans des gazettes, « boîtes » en matériau réfractaire. Elles peuvent avoir différentes formes et sont utilisées lors de cuissons dans des fours à bois ou à gaz et permettent notamment d’isoler et de protéger les pièces du contact avec la flamme ou le gaz. Elles peuvent également protéger des pièces de projections d’émail qui peuvent se produire lors de l’utilisation d’oxydes tels que le cobalt. Elles peuvent aussi servir à cuire des assiettes afin d’éviter la déformation de celles-ci ou encore protéger les plaques du four lorsque l’on teste une terre (et qu’on est pas sûr de sa t° de cuisson et qu’elle est susceptible de fondre – ce qui arrivera par exemple si l’on cuit de la faïence à haute t°).

L’engobe est un mélange de terre très finement broyée délayée avec de l’eau et dans laquelle on peut ajouter colorants de masse ou oxydes (adaptés à une cuisson haute température). On pourrait dire que c’est une sorte de « peinture » du céramiste.

L’engobe se pose sur terre encore crue, en général à texture cuir. En comparaison avec l’émail, l’engobe a l’avantage de ne pas fondre, de ne pas se vitrifier et donc de ne pas couler. Il permet ainsi un décor précis. Après la 1ère cuisson, la pièce engobée est généralement émaillée en transparent (afin de ne pas camoufler les décors réalisés). Engober est l’action de poser l’engobe.

Outil presque indispensable, elle permet lors du tournage de tendre l’argile, supprimer l’excédent d’eau ou encore contribuer à donner le galbe. Au modelage, elle permet de lisser la plaque d’argile que l’on travaille. Il en existe de différentes tailles, formes (droite, courbe, etc), matières (bois, plastique, métal). On peut aussi les fabriquer soi-même, en recyclant par exemple des cartes de fidélité ou encore en lui donnant un galbe qui rendra nos créations uniques !

La fabrication d’un objet en céramique nécessite de passer par plusieurs étapes : préparation de la terre, tournage, séchage, tournassage, garnissage le cas échéant, séchage à nouveau, 1ère cuisson, émaillage, 2ème cuisson. Pour plus de d’information, voir la rubrique dédiée sur le site MUSARDE.

Argile ferrugineuse peu plastique, poreuse, dont la particularité est d’être recouverte d’un émail blanc opacifié à l’étain avec décor sur émail cru le plus souvent, mais aussi sur émail cuits pour les décors dits de moufle ou de petit feu. Ses cuissons se font à 1000 puis 960°C.

La céramique fut le premier art du feu à apparaître, avant même l’art du verre, de l’émail ou du vitrail, qui utilisent eux aussi la transformation sous l’action du feu. Sans le feu, on ne peut pas grand chose de l’argile (même si aujourd’hui, l’électricité peut remplir ce rôle). En Europe, la 1ère figurine permettant de dater l’apparition de la céramique est la Vénus de Dolní Věstonice (30 000 ans avant J.C.).

Aussi appelé « four couché » ou « four baleine ». Il s’agit d’un four dans lequel la flamme est couchée et où la cuisson se fait « en réduction ». Ces fours sont plutôt énergivores, qui demandent énormément de bois, ne permettent par ailleurs pas d’assurer une cuisson homogène.

« Le Girel 3E » est un four inspiré des fours Phoenix imaginé et mis au point par Jean Girel, fameux céramiste et maître d’art français à qui l’on doit par ailleurs des ouvrages de référence (« La sagesse du potier » notamment, paru en 2006 aux éditions Jean-Claude Béhar). Les « 3E » ont pour signification « économique », ergonomique », écologique ». Soucieux de transmettre son savoir et son savoir-faire, il fournit gratuitement sur demande les plans de ce four.

Les pionniers du four Girel 3E, court métrage documentaire réalisé par Yannick Coutheron, retrace l’aventure d’un collectif de céramistes qui s’empare de ce modèle de four à bois.

Apparus au début du XXème siècle, leur taille varie de quelques mètres à plus d’une centaine de mètres. Seules les entreprises ayant une importante production en sont équipées. Les pièces à cuire sont disposées sur des wagonnets, rouleaux ou dalles glissantes et traversent successivement les différentes zones du four : préchauffe, cuisson, refroidissement.

Ils sont essentiels à la céramique. Sans cuisson, pas de céramique ! Il en existe de multiples : électrique, à bois, à charbon, à gaz. Chacun a des spécificités et produit un certain mode de cuisson (oxydation, réduction, neutre). Chez MUSARDE, ont cuit au four électrique (et donc en oxydation).

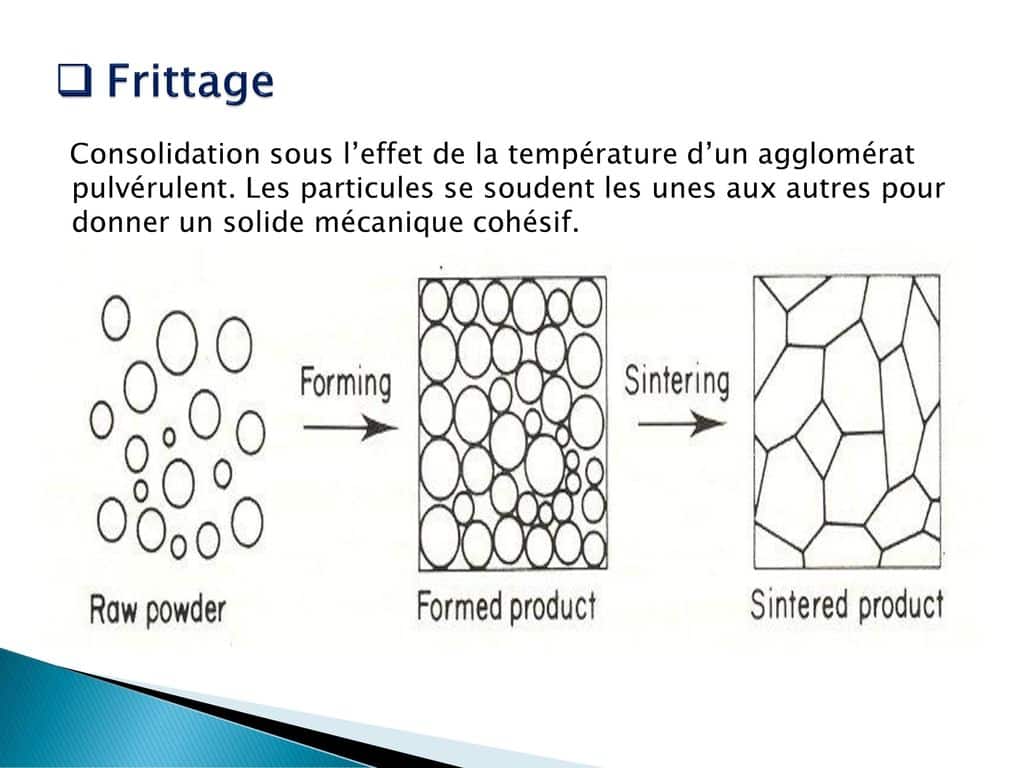

Les frittes sont des composants intervenant dans la fabrication de certains émaux et sont le résultat d’un procédé appelé frittage. Il consiste à combiner par fusion des matières solubles et insolubles à de la silice ou à d’autres corps. Ils sont ensuite refroidis rapidement avant de les broyer finement pour obtenir un silicate insoluble dans l’eau afin de pouvoir les soumettre à une cuisson en tant qu’émail.

Ce procédé permet de pallier à la solubilité des éléments : les corps solubles ne pénètrent alors plus dans le tesson pour laisser à la surface les corps insolubles et d’introduire en toute sécurité dans un émail des matériaux qui seraient autrement toxiques (comme le plomb par exemple).

En haute température les frittes ne sont pas utilisées seules car elles fondraient.

Les gazettes sont des « boîtes » en matériau réfractaire utilisées lors de cuissons dans des fours à bois ou à gaz. Elles permettent d’isoler et de protéger les pièces du contact avec la flamme ou le gaz. Elles peuvent également servir à cuire des assiettes afin d’éviter la déformation de celles-ci.

Argile cuisant à haute température : entre 950 et 1000°C pour le dégourdi (1ère cuisson) et 1 250 et 1 300°C pour la 2ème cuisson (émail). Il est en général extrait dans des carrières et subit souvent des ajouts pour pouvoir être travaillé par la potière ou le potier. On en trouve aussi à l’état naturel prêt à être travaillé. On parle alors de terre de rencontre, et son usage nécessite de faire des tests avec précaution pour s’assurer et de sa plasticité et de sa température de cuisson.

Se dit de la cuisson des pâtes céramiques que sont le grès et la porcelaine. La 1ère cuisson se fait à une température plus basse que la 2ème cuisson (entre 950 et 980°C).

Lors de la 2ème cuisson faite entre 1 250 et 1 400°C, le tesson fusionne avec l’émail, ce qui permet de supprimer la porosité du tesson et de rendre les céramiques étanches (contrairement à la faïence, qui est dite de basse température et pour laquelle la 2ème cuisson ne suffira pas à rendre les pièces complètement étanches, l’émail ne faisant que recouvrir le tesson, sans fusionner avec).

Essentielle pour les pièces d’art de la table ou certains objets de décoration tels que les vases. Elle est obtenue grâce à des pâtes céramique telles que le grès ou la porcelaine, qui deviennent imperméables après une 2ème cuisson et les transformations chimiques de la terre inerrantes (le tesson fusionne avec la couche d’émail). Elles peuvent le devenir également grâce à la pose d’un émail.

Fondé en 1889, l’Institut National des Métiers d’Art s’appelle désormais l’Institut pour le savoir-faire français. Il mène une politique de soutien aux professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant pour les faire grandir et les faire rayonner tout au long de leurs parcours, en France comme à l’international.

Sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Culture, l’INMA porte la vision des métiers d’art et du patrimoine vivant ancrés dans leur temps, source de développement économique local et international, d’emplois qualifiés et d’innovation.

Mot utilisé pour qualifier les déchets d’émaux, que l’on trouve notamment dans le fond du sceau qui sert à rincer les outils ayant servis à l’émaillage. On peut s’en servir pour créer un nouvel émail, dont la couleur sera donc une surprise. Sinon, il faut le cuire en gazette de façon à le rendre inerte et pouvoir l’amener en déchetterie.

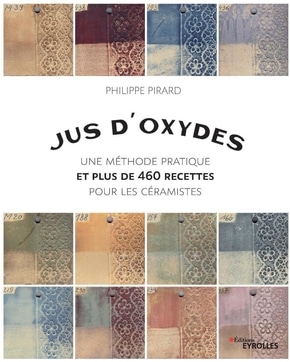

Pour simplifier, on peut dire qu’un jus d’oxyde est un oxyde colorant (attention, pas n’importe lequel, il doit être prévu pour la céramique et supporter les hautes t°) mélangé à de l’eau. On peut utiliser des oxydes métalliques ou des colorants de masse, dont on peut moduler la concentration, en fonction de l’intensité de la couleur que l’on souhaite obtenir.

On peut passer une ou plusieurs couches, superposer des couches de jus différents, les passer sous ou sur la couverte, avant ou après la 1ère cuisson. Jus d’oxyde, de Philippe Pirard paru aux éditions Eyrolles, est une référence en la matière.

Le kaolin est une matière plastique. Ajouté à une pâte céramique, il lui apportent de la plasticité. Le mot est dérivé du mot chinois « Gaolin », signifiant « Collines Hautes » et qui désigne une carrière située à Jingdezhen, dans la province de Jiangxi. Le kaolin y a été découvert aux alentours de 210/220 av. JC, soit 13 siècle avant sa découverte en Europe. Les kaolins sont des argiles blanches, friables et très réfractaires. Ils sont la matière 1ère utilisée dans la fabrication de la porcelaine (on lui ajoute alors du quartz et du feldspath pour rendre la pâte plastique et malléable).

Le Kintsugi peut être considéré comme un art de la résilience. Il s’agit en effet d’une technique ancestrale, découverte au XVème siècle au Japon, qui consiste à réparer un objet en soulignant ses lignes de failles avec de la véritable poudre d’or, au lieu de chercher à les masquer. Le mot Kintsugi vient du Japonais Kin (or) et Tsugi (jointure), et signifie donc littéralement : jointure à l’or. L’art du Kintsugi est appelé le Kintsukuroi, signifiant « raccommodage à l’or ».

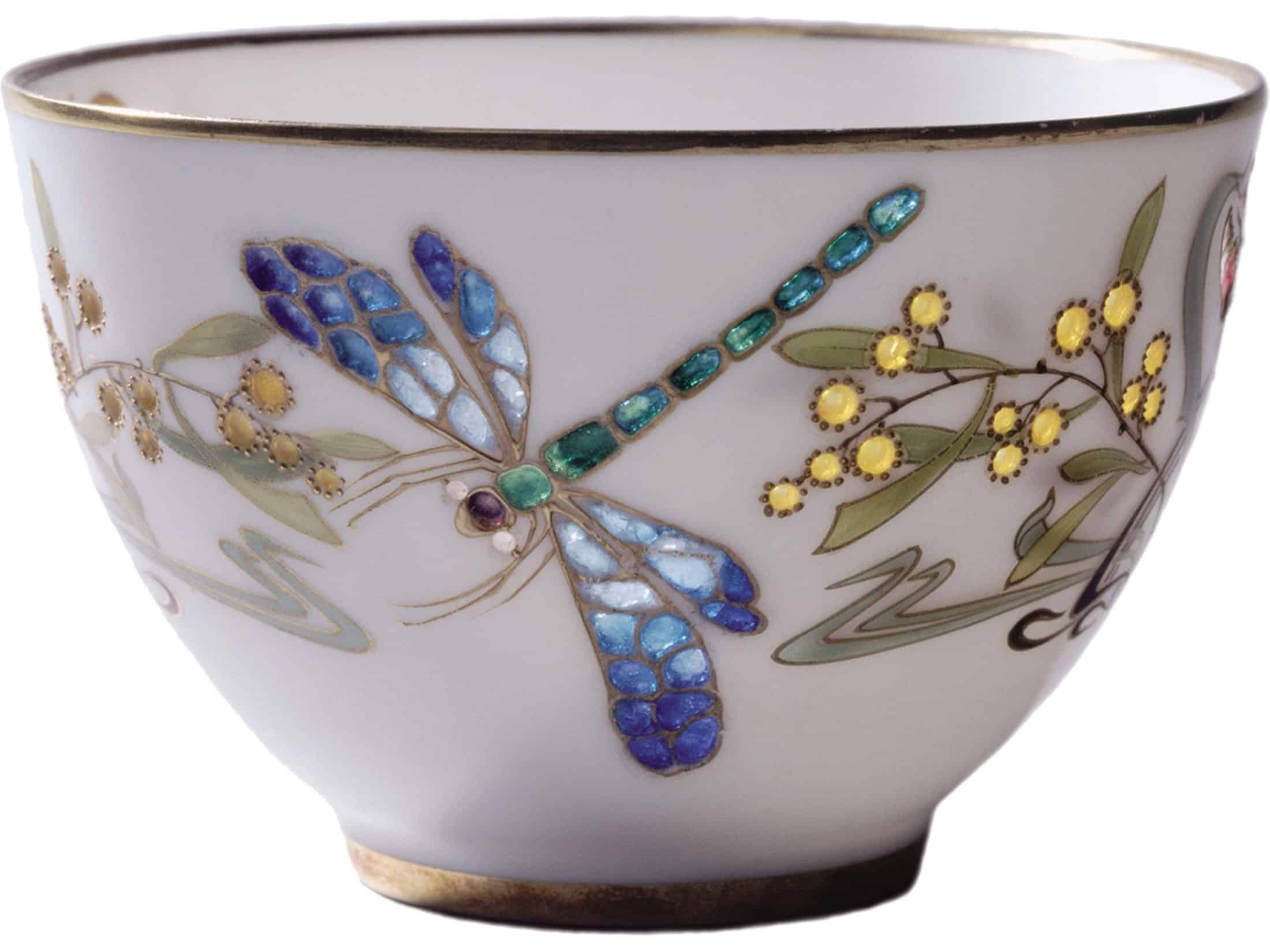

Un lustre est un décor dit de 3ème feu. Les lustres sont des solutions de combinaisons métalliques qui permettent d’obtenir des décors très brillants avec des effets irisés. Les pigments utilisés sont soit des métaux précieux (or, argent) soit des oxydes de certains métaux et sont posés en fines couches à l’état liquide sur émail cuit. Sa cuisson se fait ensuite entre 650 et 800°C. A la sortie du four, on lave la pièce et voit apparaître les décors très brillants aux effets irisés. C’est un décor typique des Arts de l’Islam.

Ajoutées aux pâtes céramiques, elles diminuent la plasticité et les déformations au séchage et à la cuisson en leur donnant plus de tenue.

Exemple : combustibles minéraux (poussière de charbon, charbon minéral) ou organiques (origine animale ou végétale : coquille, os, crottin, poils, sciure de bois, paille, végétaux séchés) ou encore la Silice.

Le modelage est une des façons de façonner la pâte céramique. C’est plus vieux procédé de façonnage et ses prémices datent de la Préhistoire, période du Néolithique.

Le terme recouvre plusieurs techniques et procédés :

- Agglomération de morceaux de pâte céramique pour former un objet (sculpture, utilitaire).

- Dans la masse: utilisation d’un bloc d’argile que l’on modèle, déforme ou creuse à la main ou avec des outils.

- Colombinage, qui consiste à empiler des colombins de pâte (= cylindres d’argile, au diamètre + ou – grand), que l’on enroule et superpose petit à petit.

- Le travail à la plaque est aussi considéré comme une technique de modelage. Cette technique est par exemple bien pratique pour la création de pièces anguleuses. La pâte céramique est aplatie à l’aide d’une croûteuse ou d’un rouleau.

« Musarder », selon l’acceptation courante, serait le fait de « perdre son temps à des riens ». Je lui préfère une autre définition, mettant à l’honneur ces « riens » qui sont au fond le sel de la vie.

S’attarder sur détail, une forme, une odeur, une matière, un mot, une phrase, un geste, une parole, un regard. Prendre le temps. De regarder, d’imaginer, d’écouter, d’essayer, de rêver, de créer. Le temps de se « recentrer » et d’être au monde du mieux qu’on peut…

Il s’agit d’une technique de cuisson Raku, également appelé « céramique au levain ». C’est un type de cuisson datant du 12e siècle, originaire d’Europe de l’Est. Elle consiste à chauffer une pièce dégourdie jusqu’à 1000ᴼC et de la plonger aussitôt défournée dans un mélange à base de levure puis dans l’eau afin de la refroidir.

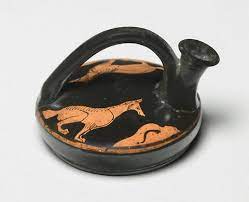

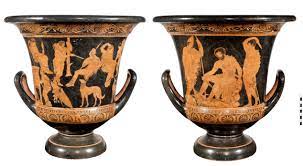

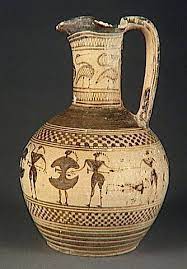

Il s’agit d’une des nombreuses formes de céramiques antiques. Il s’agit d’un « versseur de vin », une sorte de vase servant à puiser l’eau et le vin dans le CRATÈRE pour les verser dans les coupes. Il en existe de plusieurs types : avec embouchure circulaire ou trilobée, avec différentes formes de anses.

Ils servent de colorant. Les oxydes métalliques (fer, chrome, manganèse, cuivre, cobalt) présents dans la nature étaient déjà utilisés comme colorants sur les poteries antiques et les premières faïences.

Les oxydes métalliques sont : le fer (jaune au brun rouge jusqu’au noir), le chrome (vert noirâtre), le manganèse (violet), le cuivre (vert en oxydation/rouge en réduction), le cobalt (bleu).

Les pains de terre tels qu’on les achète chez les fournisseurs ont en général fait l’objet de transformations pour pouvoir être travaillés. On parle alors de pâtes céramique, car elles ont fait l’objet d’ajout de matières 1ères, qui sont classées en 3 catégories : plastiques (apportent une plasticité aux pâtes céramiques), dégraissantes (diminuent la plasticité et les déformations au séchage et à la cuisson), fondantes (apportent une fusibilité à la pâte).

Il s’agit d’une 3ème cuisson, parfois aussi appelée cuisson de 3ème feu ou de moufle. Elle se fait entre 600 et 800°C, lorsque l’on souhaite ajouter un décor sur émail (par exemple lorsque l’on veut ajouter un décor à l’or ou un décor de lustre, ou encore un décor aux couleurs éclatantes).

Moment délicat de la cuisson au four, qui se situe à 573°C. Il correspond au point de fusion de la terre. Les quartz vont alors gonfler, changer de position et c’est à cette température que les casses et déformations peuvent arriver. Lorsque l’on programme une cuisson, on prévoit donc un palier de cuisson à cette t° (temps ou l’on maintient la même température dans le four).

La porcelaine est une pâte céramique imperméable. C’est une pâte dure, blanche et translucide lorsqu’elle est en fine épaisseur et cuite à température suffisamment élevée.

On attribue généralement sa découverte aux chinois vers l’an 1 000, bien que de récentes recherches estiment cette découverte à -200 avant JC, sous la dynastie Han. En France, il faudra attendre 1760 avec la découverte de kaolin à Saint-Yriex, à proximité de Limoges, pour développer l’art de la porcelaine.

À noter : la porcelaine n’existe pas à l’état naturel et est composée de 3 éléments : kaolin, silice et fondant (en général 50% kaolin, 25% silice, 25% feldspath). C’est une argile cuisant à haute température : entre 980 et 1 100°C pour le dégourdi (1ère cuisson) et 1280 et 1 400°C pour la 2ème cuisson (émail).

Art ancestral du feu. La poterie désigne l’art de travailler la terre et de la cuire, mais seulement pour réaliser des pièces utilitaires.

Dans son étymologie, la poterie définit l’action de faire des pots. Même si le terme a évolué, elle reste fidèle à sa définition avec des objets utiles au quotidien : tasses, assiettes, bols, etc. La poterie est donc une branche de la céramique concentrée sur l’aspect utilitaire.

Et ce n’est pas parce que la poterie est utilitaire qu’elle n’est pas esthétique et créative. Bien au contraire !

On peut donc dire que la poterie est de la céramique, mais que la céramique n’est pas de la poterie !

« Ancêtres » des faïences, il s’agit de pièces réalisées à base de pâte poreuse et d’argile ferrugineuse. Elles sont donc rouge (en raison de la présence de fer dans la pâte) et sont recouvertes d’une glaçure plombeuse blanche pour cacher cette couleur rouge de la terre. Les pièces peuvent être décoratives ou utilitaires et sont recouvertes d’une glaçure transparente avec décor à l’engobe ou aux oxydes métalliques sous émail.

On parle de « faire la quille » ou de « monter en quille » lorsque l’on centre la terre sur le tour de potier, en la faisant descendre et monter en forme de quille, maintenue par la pression des deux mains, avant de la faire redescendre, toujours en la contenant entre ses mains. Cette action permet de faire remonter et éclater les micro bulles éventuelles mais aussi de centrer la terre sur le tour.

Fait d’enfumer une pièce incandescente (préalablement cuite une 1ère fois). Le pot est retiré du feu lorsque l’émail a fondu. Le grès blanc additionné de chamotte est souvent utilisé. Le choc thermique provoque un tressaillage à l’intérieur desquels la fumée noire entre, y laissant ses marques. Le Raku est « périssable » dans le temps car petit à petit, le carbone disparaît, et les traces noires avec lui. Cette technique nécessite un four à Raku, qui peut se fabriquer avec « tout et n’importe quoi ». La cuisson se fait entre 800 et 1 280°C (le plus souvent à 1 000 °C).

C’est un élément essentiel de la pratique de la céramique, car tant qu’elle n’est pas cuite, l’argile est recyclable à l’infini !

Pour cela, lorsqu’elle est bien sèche, il faut :

1/ La concasser puis la broyer afin d’obtenir une granulométrie plus fine,

2/ Mettre en eau,

3/ Laisser décanter,

4/ Délayer,

5/ Tamiser,

6/ Raffermir la pâte (en l’étalant sur une plaque de plâtre),

7/ Homogénéiser (en la battant ou la malaxant, manuellement – sacré boulot ! – ou à l’aide d’une boudineuse)

8/ La stocker

9/ Observer une phase dite de « pourrissage », pour la laisser reposer.

Le sujet est complexe et en pleine évolution suite à des débats au niveau européen. Actuellement, la règlementation exige que l’on fasse un test de relargage de cadmium et de plomb sur les pièces alimentaires. Il existe également une recommandation de test concernant l’aluminium, le cobalt et l’arsenic. Le règlement (CE) n°1935/2004 (ou « règlement cadre ») du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 définit les exigences générales qui s’appliquent aux matériaux et objets destinés à entrer en contact directement ou indirectement avec les denrées, produits et boissons alimentaires mis sur le marché communautaire afin d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur.

Le retrait a lieu au moment du séchage, qui a pour but d’éliminer l’eau de façonnage de la pâte céramique. Ce séchage induit un retrait, c’est à dire une diminution de la taille des pièces. Cette diminution est entre 1/3 et 3/4 du retrait total pour les pâtes poreuses et 1/2 pour les pâtes imperméables.

Le séchage a pour but d’éliminer l’eau de façonnage de la pâte céramique. Il provoque un éclaircissement des pièces et induit un retrait, c’est-à-dire une diminution de la taille des pièces (entre 1/3 et 3/4 du retrait total pour les pâtes poreuses et 1/2 pour les pâtes imperméables).

Après ce 1er séchage, on distingue 2 phases au cours du séchage après enfournement : 1/ Départ de l’eau colloïdale (à 110°C) qui en s’éliminant permet aux particules d’argile de se rapprocher; 2/ Départ de l’eau d’interposition (entre 500 et 800°C, avec le point Quartz à 573°C), qui laisse des pores (des vides) dans la matière mais ne provoque plus de retrait.

L’élimination de l’eau colloïdale et de l’eau d’interposition se fait lors de la 1ère cuisson, grâce au dégazage.

Le tournage est un procédé réalisé manuellement à l’aide d’un tour de potier. Après avoir « lancé » la balle d’argile préalablement pétrie au centre de la girelle, la céramiste exerce une succession de gestes techniques et précis. Grâce à de justes pressions des mains et des doigts, combinées à la force centrifuge exercée par le tour de potier, les mains de la céramiste permettent de donner vie à des pièces de rotation, telles que des tasses, bols ou encore assiettes.

On dit aussi tournasage. A texture dite cuir, c’est l’étape durant laquelle on donne le galbe souhaité à la pièce et où l’on forme notamment le pied, en en retirant l’excédant de terre et en la sculptant, à l’aide d’un tournassin ou d’une mirette. Cette opération crée des copeaux de terre, que l’on peut ensuite mettre en eau avant de les recycler.

La transmission est chère à MUSARDE.

Transmettre un savoir-faire artisanal et ancestral, des gestes, des techniques, mais aussi une certaine philosophie.

Les ateliers MUSARDE sont ainsi l’opportunité de pratiquer la céramique mais aussi l’occasion de petites parenthèses hors du temps, où l’on prend le temps d’échanger et de partager, d’imaginer et de créer, les mains dans la terre, la tête un peu dans les nuages.

Le tressaillage est un phénomène/problème qui se manifeste sous forme d’un réseau de petites fentes dans l’émail. Il apparait lorsque le coefficient de dilatation de l’émail est supérieur à celui de la pâte céramique utilisée.

L’accord du coefficient de dilatation entre la pâte céramique et l’émail est donc essentiel si l’on souhaite éviter ce phénomène (qui par ailleurs peut être recherché pour des raisons esthétiques).

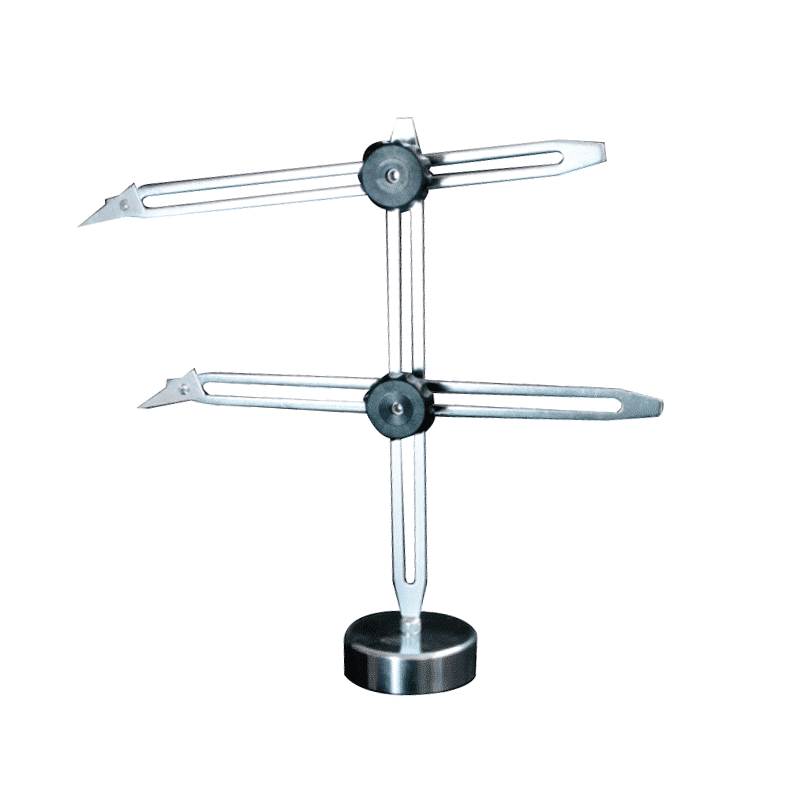

Un trusquin permet de calibrer ses pièces en hauteur et en largeur. Il suffit pour cela de le poser contre le bac du tour de potier puis de régler ses bras de haut en bas et d’avant en arrière. Il permet ainsi d’avoir un repère visuel et de gagner en précision et en temps lorsque l’on souhaite faire des pièces de même diamètre et hauteur. Bien utile pour produire en série !

« L’Urssaf agit au service de la protection sociale des Français. Elle accompagne les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service personnalisée pour assurer la collecte et la redistribution des cotisations et contributions sociales avec efficacité et équité. Elle agit aux côtés des entreprises, indépendants et particuliers pour les accompagner et prévenir leurs difficultés.

Elle permet à tous les assurés de bénéficier des prestations dont ils ont besoin : remboursement de soins médicaux, indemnités d’arrêt maladie ou de congé maternité, retraites, allocations familiales ». Chaque mois, MUSARDE règle donc ses cotisations à l’URSAFF (12,3 % pour chacune des ventes de marchandises et 21,2% pour les prestations de services – cours) https://www.urssaf.fr/portail/home.html

Il s’agit d’une argile industrielle souvent utilisée pour les assiettes vendues dans les commerces de grande distribution ou les articles sanitaires. C’est une argile blanche à laquelle a été ajoutée un fondant. Son origine remonte à 1941 et à la volonté d’imiter la porcelaine, à moindre coût (notamment car la température de cuisson est abaissée par rapport à la porcelaine). Le vitreous est aussi appelé « vitro porcelaine ».